多学科团队巧施手术,成功救治濒临破裂腹主动脉瘤高龄老人

近日,中山一院血管外科、器官移植科、麻醉科等多学科团队共同联手,一气呵成实施四种复杂术式,成功救治一位濒临破裂腹主动脉瘤的高龄老人。

在术前谈话时,血管外科姚陈教授与患者家属沟通治疗方案及风险,家属坚定的说:“这是最后的一线生机,我们相信你们的技术,结局好坏都接受”。在医生团队的精湛技术与得力救治下,老人顺利闯过了鬼门关,目前已康复出院。

80岁老人动脉瘤内漏,医生设想“杂交”手术救命

1年前,80岁的老人在外院行“腹主动脉瘤腔内修复术”,然后,术后出现了内漏,瘤体不断增大,当地医院无法处理,老人及家属来到了中山一院就诊,姚陈教授将他收入了血管外科。

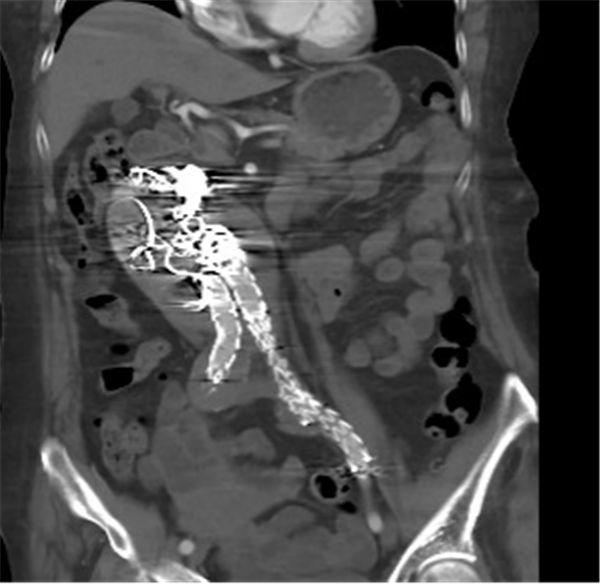

入院后,医生对老人家进行CT血管造影检查,发现支架近端Ⅰa型内漏,瘤腔进一步增大,最大横径增至10厘米。此外,老人的血小板、纤维蛋白原明显降低,已出现腹部隐痛,因此,医生团队认为老人家必须尽早手术,否则随时可能出现动脉瘤破裂而死亡。

然而,采用什么样的手术方式,困扰着姚陈教授及武日东副教授。若采用介入治疗,由于手术需要在内脏动脉区放支架,因此须在隔绝动脉瘤的同时,保证内脏动脉区血供,这就需要医生团队重建内脏动脉。而患者瘤颈成角过大、右肾动脉几乎自腹主动脉垂直发出,给重建带来了很大的困难。

若采用开放手术治疗,将原支架取出、进行人工血管置换,同样存在内脏区动脉重建的问题,同时需开胸、开腹,预计手术时间长、术中失血多,另外,患者血小板低、凝血功能异常,高龄、心肺功能不佳,很可能无法耐受大型开放手术。

此时,姚陈教授提出是否可以采用杂交手术的方法进行治疗,即利用中山一院肾移植科的优势,采用自体肾移植的方法保存右肾功能,同时腔内重建肠系膜上动脉及左肾动脉,这样既克服了右肾动脉腔内重建的困难,又避免了完全开放手术的创伤和巨大风险。

姚陈教授将自己的设想告诉了血管外科王深明教授、常光其教授,器官移植科王长希教授,麻醉科冯霞教授,经多学科专家讨论,大家认同了采用杂交手术进行治疗的方案。

多学科团队协同作战,四种术式挑战高难度手术

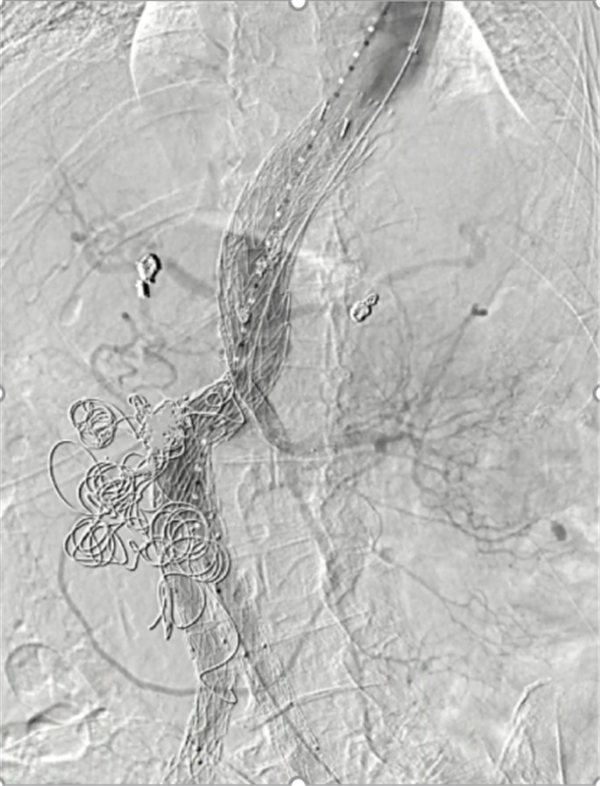

6月4日,在充分做好术前准备后,患者于全麻下行“腹主动脉瘤术后I型内漏腔内修复术+右肾自体移植+肠系膜上动脉、左肾动脉烟囱支架重建+腹腔干动脉栓塞术”。术中,王长希教授、李军副教授、吴成林副教授团队取出右肾,于灌注液内保存,姚陈教授团队完成Ⅰa型内漏腔内修复及肠系膜上动脉、左肾动脉烟囱支架重建和腹腔干动脉栓塞术,完成腔内部分后,王长希教授团队再次上台,进行右肾自体移植。期间,手术室廖冰野护长带领的护理团队负责手术护理,冯霞教授、熊玮主治医师团队负责麻醉。整个手术进展顺利,在腔内部分完成后,患者腹部搏动性包块即刻已摸不到了。

术后5天,老人家复查CT血管造影,可见内漏消失、原瘤腔较前缩小,肠系膜上动脉及左肾动脉支架通畅,移植右肾显影良好。经ICU陈敏英主任团队对患者进行呼吸、肾脏等脏器支持治疗后,患者顺利返回普通病房,经过丁美玲主任团队的精心调理,患者已于近日康复出院。

据姚陈教授介绍,中山一院作为综合类国家区域医疗中心,承担了华南地区危重症、疑难病例的诊疗,该病例的成功救治充分反映了中山一院多学科团队的强大协作能力及血管外科精湛高超的手术技艺。

近心端Ⅰa型内漏

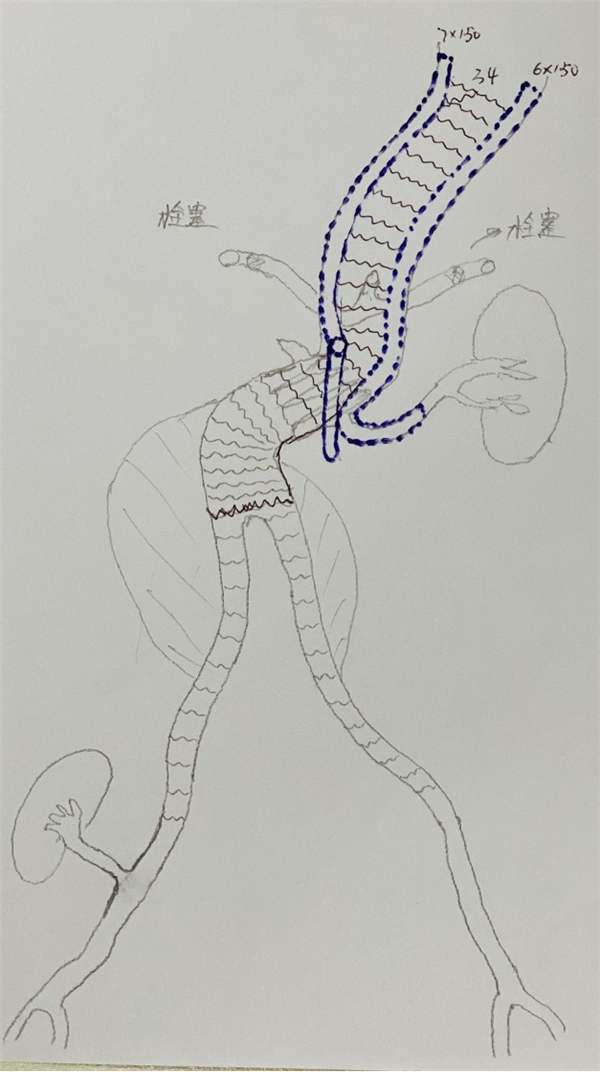

医生团队制定手术方案

延长支架至降主动脉,覆盖内脏区,重建肠系膜上动脉及左肾动脉,原Ⅰa型内漏消失

A:原Ⅰa型内漏消失;B:左肾动脉及肠系膜上动脉血流通畅;C:移植右肾显影良好

(血管外科)